プロ・専門家書き手による、"業界の本音"|「まちの本屋を追い詰めるのは誰か?」イベント開催

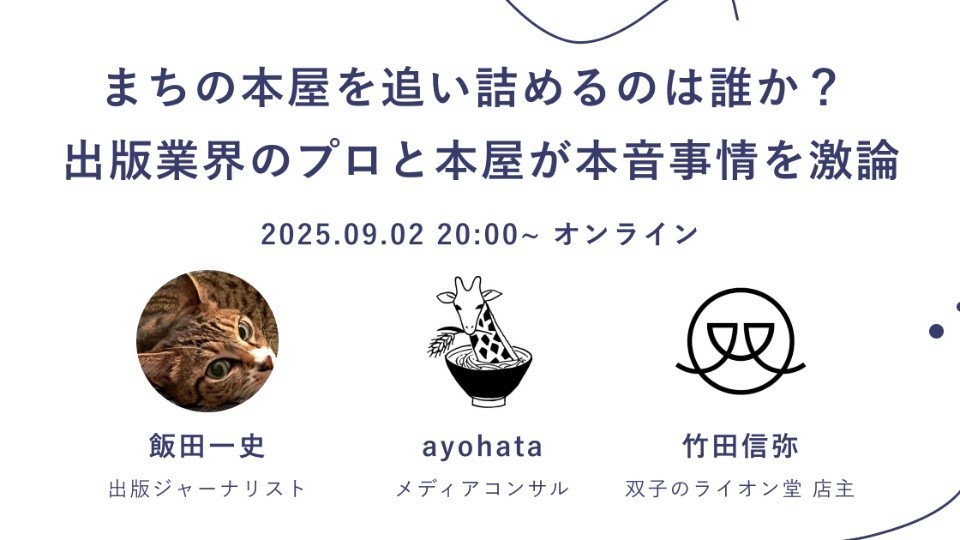

9/2にtheLetter主催のオンラインイベイト「まちの本屋を追い詰めるのは誰か?─出版業界のプロと本屋が本音事情を激論」が開催されました。

登壇者は、theLetterの書き手でもある、以下の3名。

登壇者プロフィール

飯田一史:『出版・読書・コミック・図書館・デジタルパブリッシング』出版ジャーナリスト、ライター。出版産業、マンガ、ウェブ小説、子ども・若者の本や読書等について取材や調査し、執筆や講演活動を行っている。『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』等、著書多数。

ayohata:『Publidia』メディアコンサルタント。講談社グループ KODANSHAtechディレクター。読書管理サービス、自己出版サービス、漫画サービス等の管理・ディレクションしてきた経験を活かし、出版、メディアに関連する発信をしている。

竹田信弥:『双子のライオン堂のニュースレター』選書専門書店「双子のライオン堂」店主。2003年に高校生でネット書店「双子のライオン堂」をオープン。その後、東京・白山を経て現在の赤坂へ移転。文芸誌刊行や多岐にわたるイベント・サービスの企画で注目される。単著に『めんどくさい本屋』、共著多数。

普段なかなか接点のない、業界を調査するライター、メディアコンサルタント、書店経営者が一堂に会する、貴重な機会となりました。

レポートでは、登壇者の皆さんが語っていただいた内容をピックアップしてお届けします。

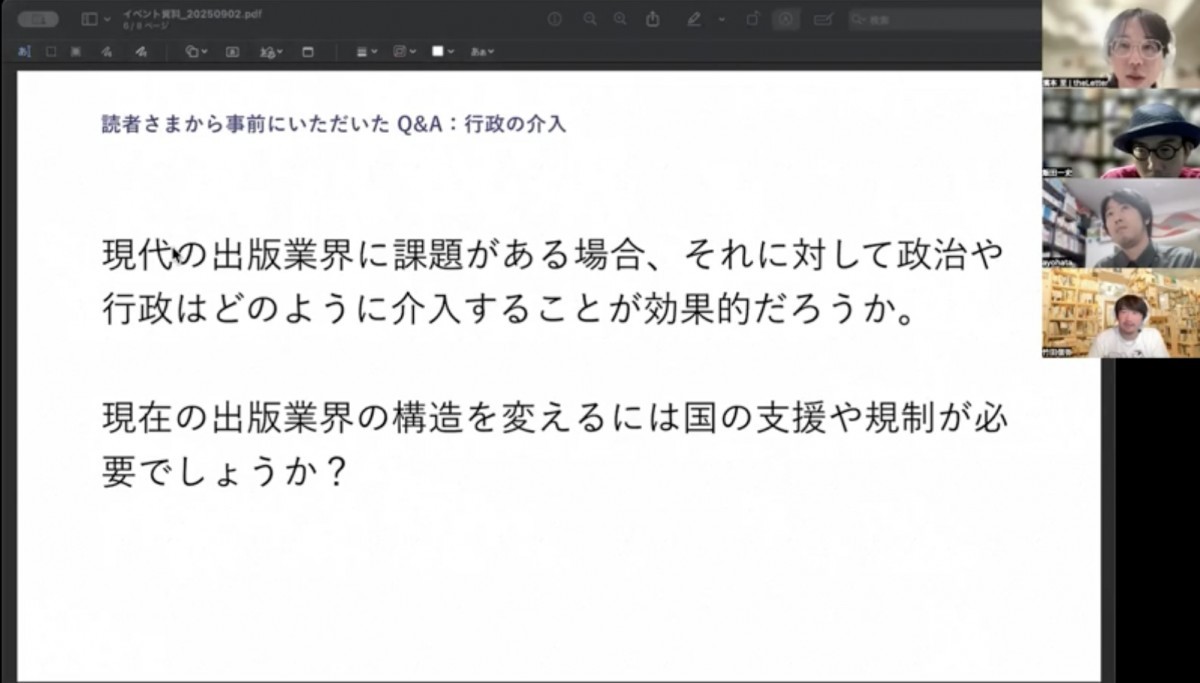

画面左上から時計回りで ayohata氏 , theLetter濱本, 双子のライオン堂 竹田氏 , 飯田氏

書店を守るには、書店のマージンを増やすことが大事(飯田一史 氏)

書店の閉店が続く背景には、個々の努力では解決できない「構造的な課題」があります。最大の理由は、書店に残る利益があまりにも少ないことです。消費者目線で見ると本の価格は少しずつ上がっているように感じるかもしれませんが、物価の上昇はそれ以上で、家賃や人件費の高騰によって売れても利益が残りにくい厳しい状況が続いています。

こうした中で必要なのは、まず書店での売上も大きく、また、決算も好調な大手出版社が率先して書店の取り分(マージン)を増やすことだと考えています。

出版社は刊行点数を絞り、浮いた制作コスト分をプロモーションに回し、1冊ごとに丁寧にプロモーションするべきだと考えます。早めに書誌情報(本の基本情報)を登録し、書店や読者に情報が発売前から十分に行き渡らせる必要もあります。

書店もできる工夫はすでに重ねていますが、今後はSNSだけでなく、ニュースレターのような直接顧客へ届ける手段を取り入れることも有効ではないかと思います。

書店の負担やコストを減らすための施策に期待(ayohata 氏)

出版社の中で働いていますが、個人的な考えとしては、本が出版されるまでのフローに改善の余地があると感じます。たとえば海外では、書誌情報の登録が日本よりも早く、宣伝や営業も早い段階から行うことができ、スムーズに流通させることができています。一方、日本ではその作業のスピードが担当者や会社によってまちまちで、準備が遅れると宣伝も遅れ、結果として売り上げに影響も出てきます。

また、出版社はウェブメディアの記事で書籍を紹介していますが、それを実際に本屋での購買につなげるのは難しいのが現状です。多くのメディアはアフィリエイトのあるAmazonにリンクを貼る傾向があり、リアル書店との結びつきは強いとは言えません。

さらに日本にはパターン配本と呼ばれる「取次から書店に注文がなくても本を送る」という仕組みがあります。便利な側面もあるものの、書店にとっては負担になる場合もあり、この仕組みを今後も維持すべきかどうかについては、出版社側でも明確な答えを持っていないようにも感じています。

出版社としてやるべきことは「まず売れる本をきちんと出すこと」、加えて、経済産業省の書店活性化案でも挙がっているキャッシュレス決済にかかる手数料の書店負担を減らし、経営負担を少しでも軽くすることができたら良いのではないかと思います。

持続可能な本屋のために、立場を超えて話し合いを(竹田信弥 氏)

書店を運営する立場から見ると負担が大きいのは、高騰した家賃や人件費ではないでしょうか。「双子のライオン堂」は自社物件ですが、知り合いの書店では賃貸契約の変更により終閉店せざるを得ないケースもよく見かけます。これまでは文化のためと融通をきいてくれていたオーナーも家賃を据え置けない状態になってきているのだと思います。

「希望する本や冊数が届かない」ことは、過去にはありましたが、出版社や著者が配慮してくれるようになり、最近では、取次を通す仕入以外に出版社と直取引で仕入れることのできる仕組みができ、状況は少しずつ改善されています。

本の定価をそろえる仕組みには文化的な意義があり、また「チャレンジ枠」としてまだ知られていない作家の本を委託で扱える仕組みも、個人的には大切だと考えています。

一方で、日本独自の「注文がなくても本が送られてくる仕組み」には課題を感じます。出版社は本をまとめて納品すれば売上になるため、とにかく作って取次に入れてしまう。その結果、まるで「お金を刷っている」かのような状況になり、健全とは言いがたい面もあります。

結局のところ、書店閉店の問題は書店だけでも出版社だけでも解決できません。だからこそ、出版社・取次・書店といった関係者が立場を越えて率直に意見を交わし、「地域に必要とされ、持続可能なかたちで本を届け続けるにはどうすればいいのか」を真剣に話し合い考え続けていくことが欠かせないと思います。

theLetterの主催するイベントは、書き手が業界のプロや専門家であることから深い内容の議論が特徴です。それに加えて、今回は出版業界関係者の参加者の方も多く、質問も具体的でより一層専門性の高いトークが展開されました。

事後アンケートでは、「立場の違う3人が本屋について多角的に語っていて面白かった」「内容が具体的で勉強になった」「現状のアップデートができた」といった声が多く寄せられました。

今後もtheLetterではプロ・専門家の皆様をお呼びしてイベントを開催してまいります。どうぞお楽しみに!

theLetterを検討されている方へ

theLetterは担当者がつき、提携媒体やスポンサー企業、読者とのつながりを広げ深め、収益化によって継続的に情報発信ができるプロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。

提携媒体への記事提供、広告スポンサー、読者からのサブスクリプション・イベントなど、あなたの分野に合わせてニュースレター運営の知見の深い担当者がご支援します。

現在は 1,000 人以上の書き手がメディアを所有し、書き手の総収益は億単位となっており、年間収益が 1,000 万円以上となる書き手も複数人生まれています。

ぜひお気軽に以下のボタンからお問い合わせください。

引き続き、利用者の皆さんと theLetter の改善をすすめてまいります。

すでに登録済みの方は こちら